新書推薦: 《

影神图 精装版

》 售價:HK$

140.8

《

不止于判断:判断与决策学的发展史、方法学及判断理论

》 售價:HK$

74.8

《

人才画像、测评、盘点、管理完全应用手册

》 售價:HK$

54.8

《

跳出猴子思维:如何成为不完美主义者(30天认知训练打破完美主义的困扰!实现从思维到行为的全面改变!)

》 售價:HK$

64.9

《

粤港澳大湾区创新能力与创新效率评价研究

》 售價:HK$

85.8

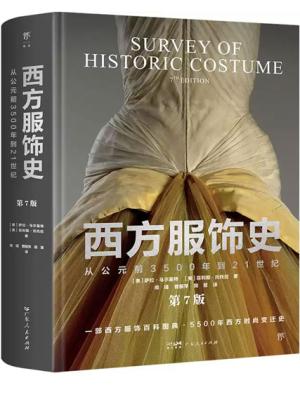

《

西方服饰史:从公元前3500年到21世纪(第7版,一部西方服饰百科图典。5500年时尚变迁史,装帧典雅,收藏珍品)

》 售價:HK$

437.8

《

仕途之外:先秦至西汉不仕之士研究

》 售價:HK$

65.8

《

经纬度系列丛书·帝国陨落:君士坦丁堡的40次围城

》 售價:HK$

74.8

編輯推薦:

四获金匕首奖,三获爱伦?坡大奖

內容簡介:

马丁·厄本在好友蒂姆的帮助下,买彩票赢得了一大笔钱,他决定将这笔钱中的一半拿出来做慈善事业,却对蒂姆不提半句。就在这时,一位美丽的送花姑娘弗朗西斯卡闯入了马丁一成不变的生活,马丁瞬间坠入爱河。

關於作者:

英国作家鲁斯·伦德尔在欧美文坛是一位家喻户晓的人物,也是一位出色的多产作家,迄今已有七十多部作品问世。她尤其擅长创作犯罪心理小说,其中很多作品都在国际上获得了很高声誉,被誉为“犯罪小说女王”。在为数不少的推理评论家心目中,她是当今英语系最重要的女作家。

內容試閱

送雏菊的姑娘