新書推薦: 《

海外中国研究·中国古代的身份制:良与贱

》 售價:HK$

85.8

《

国色(《寻色中国》首席色彩顾问郭浩重磅力作,中国传统色丰碑之作《国色》,探寻中国人的色彩世界!)

》 售價:HK$

217.8

《

图解组织心理学:从零开始养成领导力

》 售價:HK$

74.8

《

牛津西方哲学史(中文修订版)

》 售價:HK$

140.8

《

萤火虫全球史:西方人眼中的古代丝绸之路

》 售價:HK$

83.6

《

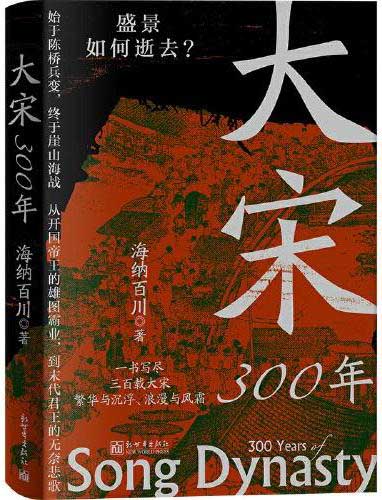

大宋300年(写尽三百载大宋繁华与沉浮、浪漫与风霜)

》 售價:HK$

75.9

《

流动的白银(一部由白银打开的人类文明发展史)

》 售價:HK$

63.8

《

饮食的谬误:别让那些流行饮食法害了你

》 售價:HK$

63.8

內容簡介:

《日本政治思想史研究》是丸山真男的成名作和代表作,初版于1952 年。丸山在以本书为代表的一系列著作中,运用独特的思想史方法,对日本近世以来的政治思想做了开创性的阐发,奠定了战后日本的新政治学的基础,也创建了超越政治学领域的、为战后日本社会科学所共有的基本研究范式——从日本人的深层心理和精神构造入手,分析其政治乃至社会行动样式,从而寻找从人和文化的角度而非经济结构的角度来深化社会科学认识的途径。

關於作者:

作者简介

目錄

英文版作者序

內容試閱

把这以后我个人以及我所属的祖国体验了数十年、数百年的历史状况的变动——不是指在所谓战后的民主化政策中日本的政治、社会思想变了多少还是没有变的问题,而是指更深或更广的世界状况的推移及其对日本的冲击——的意义作为切实的学术上的课题加以理解和咀嚼。我虽然几次都试图对这些旧稿进行大幅度的修改乃至重构,但最终都没能如愿,仔细想一想,根本原因其实就在这里。这样,越是明确地自觉到本书同我现在摸索的方向之间的分歧,本书的构成本身复杂的内在关联就越是逼迫着我。反过来说,本书作为一个完结体不论好坏,越是映现出凝固的姿态,对我来说,它就越是被“对象化”。这样,安于本书,即使几乎保持原样不予修改也无妨。不,宁可说,不予修改的心情,在我内心自然已经确定了。当然,这样说,不言而喻,并不是我认为构成这些论文基础的方法论乃至具体的分析,在本质上是错误的(假如这样,公开出版本身就是无意义的)。另外,说到问题意识的分歧,今后也不是要与我曾经探寻的方向完全无关而另辟一个“新奇”的蹊径。其实,我很不屑做这种突然转变。我对今后的日本政治思想史研究,只能做出这样的预测,即应该更加丰富本书在某种意义上已经确定下来的尝试的方法以及分析的方式——因此,在这种意义上,不是纯粹内在有机的发展,即使是研究同一时代的同一对象,也要通过新视角和光线的投射,让整体的展望同本书有相当大的不同。在此之际,本书所尝试的诸分析,也未必会被废弃或者被抽象地“否定”,它们将在不同的组合和配置中,实现机能的转化。在这种意义上,将来无论如何,我都要经常回味埋头与日本政治思想史这一巨大的课题进行恶战苦斗而结出的这一最初成果。